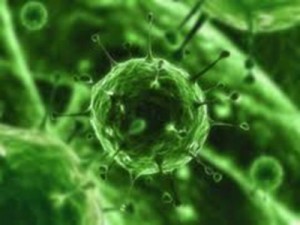

Mediante el uso de un virus del resfrío (adenovirus) modificado genéticamente, investigadores pudieron inhibir en animales de laboratorio el crecimiento de este tumor

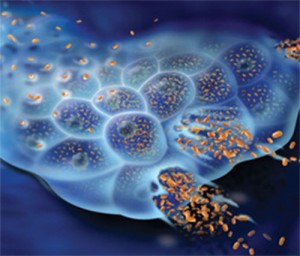

El virus terapéutico diseñado por los científicos del Instituto Leloir tiene fragmentos de proteínas que se pegan únicamente en las células de cáncer de páncreas. Luego ingresan a su interior, se multiplican y las eliminan.

El virus oncolítico, desarrollado por los investigadores del Instituto Leloir, ingresa a las células malignas y las destruye selectivamente.

En un modelo experimental de laboratorio, investigadores del Instituto Leloir (FIL) lograron inhibir en un 80 por ciento el crecimiento de cáncer de páncreas diseminado, uno de los tres tumores más agresivos junto con el melanoma avanzado y el glioma (cáncer de cerebro).

Para lograr su objetivo, los investigadores de la FIL modificaron por ingeniería genética un adenovirus (causante habitual del resfrío común) para lanzar un ataque selectivo contra tumores de origen humano implantados y diseminados en ratones y en hámsteres.

Los resultados fueron sorprendentes. “No sólo conseguimos inhibir el crecimiento y diseminación del tumor, sino que en algunos casos también se logró su desaparición completa”, destacó el líder del avance, el doctor Osvaldo Podhajcer, jefe del Laboratorio de Terapia Molecular y Celular de la FIL e investigador superior del CONICET.

Según agregó Podhajcer, en seres humanos estos virus se comportan además como vacunas terapéuticas, ya que llevan en su interior genes que estimulan al sistema inmunológico.

El virus oncolítico utilizado tiene un tamaño 100 veces menor al de la célula y fue diseñado para funcionar como un caballo de Troya, explicó el doctor Eduardo Cafferata, investigador del CONICET y codirector de la investigación. “En su superficie introdujimos proteínas específicas que reconocen receptores en la superficie de las células malignas de páncreas. Una vez que ingresan, los virus comienzan a multiplicarse y a eliminar a las células malignas, evitando atacar a las normales”, añadió.

En el estudio, publicado en la revista Clinical Cancer Research, los científicos combinaron los virus oncolíticos con quimioterapia en dosis más bajas a las habituales, sin que se hayan constatado efectos tóxicos sobre otros órganos, como pulmón, hígado y riñón.

El doctor Guillermo Mazzolini, especialista en medicina interna y hepatología y jefe del Laboratorio de Terapia Génica de la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Austral, señaló que el trabajo es “un aporte sustancial en la búsqueda de nuevas alternativas de tratamiento efectivo para pacientes con cáncer de páncreas, que, en el 85 por ciento de los casos, son diagnosticados en estadios avanzados”.

Para Podhajcer, “el siguiente paso natural sería pasar a la fase de ensayos clínicos para probar si esta novedosa estrategia terapéutica puede mejorar la salud de miles de pacientes que sufren cáncer de páncreas”.

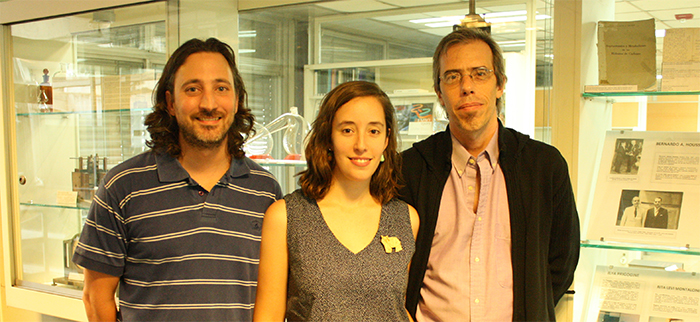

En el estudio también participaron los doctores Santiago Werbajh, Edgardo Salvatierra, Cecilia Rotondaro y Leonardo Sganga, del laboratorio de Podhajcer en el Leloir, así como investigadores del Hospital Curie de Buenos Aires y de las universidades de la Frontera de Chile y de Washington, en Estados Unidos. El proyecto fue financiado en Argentina por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica y por AFULIC de Río Cuarto, Córdoba.

Fuente: AGENCIA CYTA-INSTITUTO LELOIR

http://www.dicyt.com/noticias/demuestran-la-efectividad-de-un-virus-terapeutico-para-el-cancer-de-pancreas