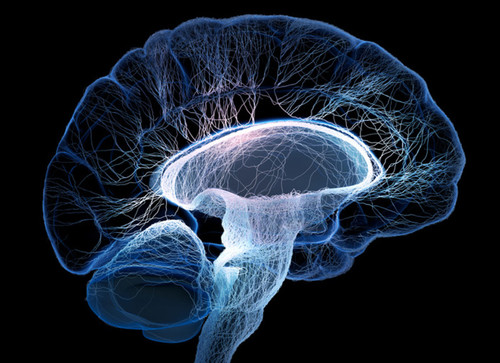

Las diferencias entre la actividad del cerebro en estado consciente y en estado de reposo permiten hallar una “firma de la conciencia” que podría aplicarse en casos clínicos de pacientes en coma o anestesiados

Experimentos realizados con monos revelan diferencias significativas entre los estados de conciencia y de reposo. Un cerebro anestesiado muestra conexiones rígidas ligadas al mapa anatómico, mientras que en estado de conciencia presenta una actividad dinámica, según una investigación realizada por científicos argentinos y franceses que acaba de publicar la revista Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS).

El objetivo de los investigadores es detectar el estado de conciencia de una persona a través de medidas fisiológicas, lo cual puede tener importantes aplicaciones clínicas, por ejemplo, para conocer el estado cognitivo de personas en estado de coma o monitorear la anestesia de pacientes durante una intervención quirúrgica.

Pablo Barttfeld, experto del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas (CONICET) y principal autor de la publicación, explica que en este trabajo se mide “cómo distintas áreas cerebrales se sincronizan y desincronizan en el tiempo, forman redes que a los pocos segundos se diluyen para dar lugar a otras, de manera dinámica”. Es lo que llaman “la firma de la conciencia”.

Para caracterizar esta variabilidad temporal de las conexiones, los investigadores buscan patrones de conectividad recurrentes y estables que denominan “estados cerebrales”. Cuando los sujetos están conscientes muestran una gran diversidad de estos estados cerebrales, que son explorados de manera secuencial y aparentemente aleatoria.

Sin embargo, cuando esos mismos individuos son anestesiados hasta perder la conciencia la diversidad de estados baja drásticamente: algunos aparecen muy esporádicamente y otros incluso se pierden por completo.

Un reflejo del “cableado” anatómico

Bajo anestesia, los estados cerebrales son “bastante particulares”, asegura Pablo Barttfeld, sus conexiones son débiles y conforman una red poco eficiente en comparación con la consciencia. En cualquier caso, lo más interesante es que los estados dominantes bajo anestesia reflejan la conectividad “estructural”, es decir, “el cableado anatómico de materia blanca que conecta regiones cerebrales distantes”. Cuanto más parecido es un estado cerebral a la materia blanca subyacente, más probable es que ocurra bajo anestesia.

Este resultado sugiere que aquellas conexiones que persisten bajo anestesia son las que reflejan de forma pasiva el “cableado” anatómico del cerebro. En estados conscientes no es así, el parecido entre conexión funcional y conexión estructural no afecta la probabilidad de una determinada configuración cerebral.

Para llevar a cabo estos experimentos, los científicos utilizaron monos macacos despiertos y bajo anestesia cuya actividad fue analizada mediante resonancia magnética funcional, una técnica de neuroimágenes. “Analizamos cómo cambian las conexiones en el tiempo”, señala el especialista, “a veces dos regiones cerebrales se sincronizan y unos segundos después se desincronizan”.

El trabajo publicado en PNAS confirma de manera experimental modelos matemáticos que predecían la dinámica cerebral que se ha encontrado ahora. Otro investigador argentino, Gustavo Deco, es quien había realizado un trabajo teórico más relevante en este sentido, según reconoce el propio Pablo Barttfeld.

Herramienta clínica

El objetivo que se marcan a partir de ahora los científicos es reproducir estos mismos resultados en humanos y comprobar si tienen futuro como herramienta clínica. “Una menor variedad de configuraciones cerebrales y una mayor similitud con la materia blanca cerebral, entre otras medidas, deberían indicar conciencia al menos reducida”, comenta el científico. Por eso, considera que entender la fisiopatología de la actividad del cerebro en casos como el de los pacientes en estado vegetativo, por ejemplo, permitirá “no solo diagnosticar mejor el estado de conciencia, sino proyectar la evolución clínica y diseñar nuevas estrategias terapéuticas”.

En cualquier caso, en esta línea de investigación existen algunos aspectos susceptibles de mejora, por ejemplo, las herramientas de análisis. En este sentido, “la definición de de estado cerebral no tiene un asidero cognitivo”, apuntan, “sino que es calculado de manera automática de acuerdo con las propiedades estadísticas de los datos”. Por eso, en próximos experimentos “buscaremos relacionar los estados que el cerebro explora con estados mentales que el sujeto experimenta de manera simultánea”.

Fuente: DICyT

http://www.dicyt.com/noticias/encuentran-la-firma-que-caracteriza-el-estado-consciente-del-cerebro